Beppe Fenoglio ha avuto una vita intensa, eroica, esemplare, breve: nato ad Alba il 1 marzo 1922, muore il 18 febbraio del 1963 senza avere compiuto i suoi primi 41 anni.

“Io prima scrivo in inglese e poi traduco in italiano”, così dichiara Fenoglio all’amico Italo Calvino, la sua grande passione per la lingua e la letteratura anglosassone lo orientano alla lettura dei romanzi di Shakespeare, Lawrence, Conrad, Melville, Milton, se ne innamora già sui banchi del ginnasio, gli piace quella lingua un pò spoglia, avara di aggettivi, disarmonica fino alla cacofonia specie per chi è nato in Italia nella culla della “favella toscana”. Certo è insolito che uno scrittore italiano di lingua madre piemontese scriva in inglese, a qualcuno potrebbe sembrare una sorta di tradimento delle proprie origini, ma potrebbe anche essere che la lingua madre imparata da bambino gli sia rimasta dentro come memoria semantica, la più adeguata ad esprimere i vissuti soggettivi e la complessità dei sentimenti che la cultura contadina da cui proviene riesce a sintetizzare nel modo asciutto e scarno dei braccianti dell’Albese.

La chiave di lettura, il grimaldello per accedere al significato più profondo di una scelta non facilmente comprensibile ce la fornisce un traduttore come Massimo Bocchiola, che proprio per la sua attività di traduttore nel 2000 ha ricevuto il Premio Nazionale del Ministero per i Beni Culturali quando afferma: “Fra l'altro, in questa triangolazione inedita per uno scrittore italiano, ad avvicinarsi di più all'inglese – per i suoni tronchi e il ridotto numero di sillabe – è il dialetto, non l'italiano” secondo il quale “alcune pieghe della non traducibilità dell'inglese nell'italiano, quando la lingua d'arrivo è un dialetto […] si appianano”.

“Un esempio: il piemontese grapè, tronco e bisillabico, è più prossimo all'inglese, monosillabico e addirittura consonante, grasp, che all'italiano, sdrucciolo, polisillabico e foneticamente lontanissimo, prendere“

(così sull’Enciclopedia Treccani).

Fenoglio capisce che l’inglese è la lingua che ha sempre cercato, funzionale alla sua idea di una comunicazione immediata, sobria, concisa, la più adatta per rendere comprensibile non solo un testo in un’altra lingua, ma anche la cultura in cui si alimenta e dichiara: “Scrivo per un’infinità di motivi (……. ) Non certo per divertimento. Ci faccio una fatica nera. La più facile delle mie pagine esce spensierata da una decina di penosi rifacimenti. Scrivo with a deep distrust and a deeper faith”. …….

Alla ricerca di un linguaggio più marcatamente simbolico e forse morale, riformista, in grado di dare in qualche modo un ordine al delirio della guerra, Fenoglio ibrida italiano e inglese, inventa una scrittura idiomatica sperimentale, dirompente, unica dove coabitano termini colti, inedite invenzioni lessicali, parlate ambientali (così lui chiama il dialetto). Non è una lettura facile perché non è facile districarsi nel miscuglio di inglesismi, specie per chi l’inglese non lo sa.

Archiviati tutti i padri della letteratura italiana, l’inglese diventa per Fenoglio una “lingua mentale”, nella definizione di Italo Calvino, che irrompe nella complessa struttura della lingua italiana grazie ad un autore che pensa e scrive in una lingua straniera, al tempo decisamente poco popolare, vagheggiando forse una nuova concezione democratica, sconfessando la retorica fascista, gli ideali monarchici, alla ricerca non solo di un nuovo linguaggio, ma soprattutto di una nuova visione del mondo.

Lui che ha passato la sua vita ad Alba, con un posto di lavoro da impiegato corrispondente con l'estero nell’azienda vinicola Marengo che produce vermouth sceglie di evadere dalla realtà della provincia italiana per seguire un altro modello culturale e sociale. Una lingua come quella inglese, essenziale, povera, diretta e priva di perifrasi gli sembra più adatta a veicolare messaggi, valori e significati anche etici in modo sintetico e categorico, sceglie di esprimersi in quello che la critica definirà “Fenglese” e nella sua opera più famosa si inventa un alter-ego, uno studente albese giovane sottufficiale dell'Esercito Italiano disperso all'8 settembre, che i suoi amici soprannominano Johnny proprio a causa del suo amore per la letteratura e per la cultura di quella terra straniera.

Ha fatto in tempo a lasciarci solo tre libri, “Il partigiano Johnny “ uscirà postumo, come la maggior parte dei suoi scritti.

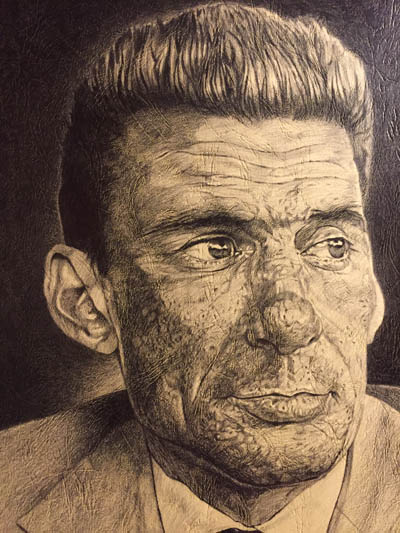

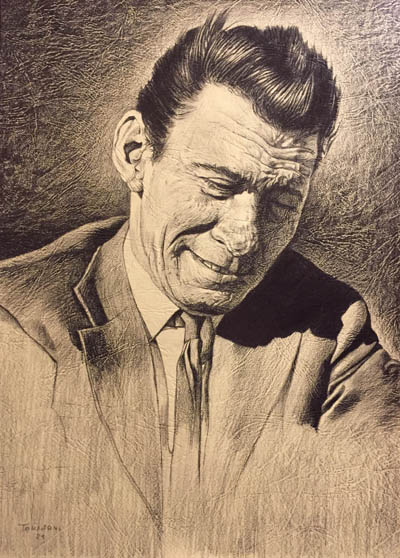

Silvio Tomasoni lo ritrae quasi sempre en plain air, sullo sfondo dei luoghi che amava, vigneti, muri di pietra, paesaggi naturali, in posa e a volte un pò impacciato davanti ad un immaginario obiettivo, quasi sempre incongruamente provvisto di giacca e cravatta, sul volto la luce abbagliante dei campi che lo costringe a socchiudere gli occhi.

Nei disegni di Tomasoni i tessuti e gli abiti hanno valenza tattile, contribuiscono a definire la materialità del corpo, mentre i particolari rivelatori della personalità del soggetto vengono disseminati quasi casualmente in una scia di briciole che ci guidano lungo la strada, lasciando aperta la possibilità di improvvise deviazioni, nuove interpretazioni e nuovi dubbi.

Il soggetto viene presentato in modo formale, come denunciano i suoi abiti (i commilitoni delle bande badogliane monarchiche lo ricorderanno vestito con una impeccabile divisa in mezzo ad un esercito di partigiani scalcinati), consapevole di ciò che accade sceglie la posa e forse anche il nodo della cravatta, il dialogo con l’artista che lo ritrae è fitto e intimo, con suggerimenti utili a farlo apparire al meglio. La pochette accuratamente piegata nel taschino, la giacca con il bottone sbottonato con voluta nonchalance, la cravatta in maglia, c’è una sorta di regia che sembra suggerire le pose più trendy in anni in cui l’eleganza era l’ultimo dei pensieri per una popolazione stremata dalla guerra. Traspare tuttavia una certa timidezza che sembra contraddire la risolutezza con la quale il personaggio si atteggia sullo sfondo dei suoi campi, in piedi, ben piantato sulle gambe leggermente divaricate, tra le mani l’immancabile sigaretta forse per darsi un tono o per dare senso ad un gesto automatico rituale e ripetitivo compiuto tante volte, un gesto che lo ucciderà.

É inevitabile la commistione tra l’uomo e lo scrittore, il ritrattista e il ritratto si sovrappongono e si identificano, non si può raccontare Fenoglio senza farsi domande irrisolte da quasi 60 anni, senza chiedersi fondamentali perché.

Soprattutto uno: siamo certi di aver capito tutto? |