"Quante divinità abbiamo creato.........le

abbiamo adorate, le abbiamo abbracciate, le abbiamo incoronate........

Ma il fatto più strano è che per tutto il tempo

in cui le stavamo adornando, noi sapevamo che avremmo voluto

frantumarle; è come se un piccolo essere dentro di noi

ce lo suggerisse". (Gustav Vigeland, 1897)

La cultura non solo visiva della Norvegia ha origini relativamente

recenti, e dalla preistoria fino al '300, anno di una famosa

pestilenza, si susseguono secoli di scarso significato culturale

e di scarse testimonianze archeologiche, fatta eccezione per

le stupende chiese in legno, le stavkirker della civiltà

vichinga, straordinario esempio di architettura medioevale.

Solo nel XV secolo nasce una letteratura "nazionale",

di cui sarà massimo rappresentante Ludvig Holberg, e

bisogna arrivare all'800 per trovare la "società

norvegese", che rappresenta il maggior movimento culturale

strutturato, in grado di risvegliare una coscienza nazionale

sostanzialmente non troppo reattiva.

Verrà l'opera di Edvard Munch, alla fine del secolo XIX,

ad attizzare il fuoco sotto le ceneri, a mettere in evidenza

e a "gridare" le angosce di una società in

crisi prossima ad una svolta epocale che sarà drammatica

e sofferta, come in tutto il resto dell'Europa.

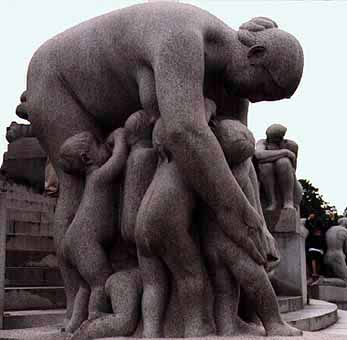

Sulla base di queste premesse va letta l'arte norvegese del

primo '900 e l'opera di Gustav Vigeland (1869-1943).

Noto soprattutto come artefice del parco di Frogner a Oslo,

Vigeland ne curò l'impianto paesaggistico e l'arredo

urbano, realizzando entro il suo perimetro un ciclo scultoreo,

il "Ciclo della vita", che rimane il suo capolavoro

assoluto: disposti secondo un asse che seziona in due parti

l'intera area, sono presenti più di 200 gruppi scultorei,

sia in bronzo che in granito, lungo un percorso che si snoda

per circa 1 chilometro, un grandioso racconto monumentale iniziato

nel periodo tra le due guerre mondiali e concluso all'inizio

degli anni '50.

Il tema fondamentale presente nel Vigelandpark ed in tutta l'opera

del suo autore, espresso in un linguaggio formale di straordinaria

creatività, fortemente innovativo, è quello del

rapporto uomo-natura, un rapporto simbiotico che intreccia in

modo indissolubile corpi maschili e femminili e motivi vegetali,

uomini ed animali, che esprime innanzi tutto una mentalità

tipicamente nordica, nella quale la natura, concepita come madre

di ogni forma vivente, riassume in un rapporto olistico tutto

il mondo fenomenico.

E' la stessa componente naturalista-ambientalista che si rintraccia

nell'architettura organica di Alvar Aalto e Eero Saarinen, finlandesi,

nel pensiero del norvegese Christian Norberg-Schulz, teorico

e storico dell'architettura, dove ritroviamo ("Genius loci", 1979)

il concetto di una dimensione esistenziale dello spazio ambientale,

nell'opera architettonica di Knut Knutsen, autore di straordinarie

costruzioni armonicamente integrate nell'ambiente naturale,

nella storia della cultura scandinava, dove l'arte, come nel

Vigelandpark, è sempre rappresentazione e metafora degli

avvenimenti della vita, la caccia, la maternità, l'amore,

l'infanzia, il mondo animale e vegetale, confusi in una comune

epopea.

Denominatore comune che percorre tutta l'opera di Vigeland,

è una percezione della forma estremamente sensuale,

una morbida plasticità animata da una tensione costante

che dinamizza i volumi, ad esprimere un intrinseco conflitto

tra materia e idea, tra amore e morte, tra eroismo e tormento

esistenziale, ed anche tra uomo e donna, tra sesso maschile

e femminile, simbolo del disfacimento delle istituzioni tradizionali,

la famiglia per prima.

E', quest'ultimo, un tema ricorrente nel periodo storico di

fine secolo, soprattutto nell'ambiente mitteleuropeo dove

un clima di rassicurante e decadente estetismo viene gradualmente

sgretolato da inquietudini sempre più manifeste, basti

pensare a Klimt, a Schiele, a Kokoschka, alla confluttialità

latente delle figure intrecciate nel "Il bacio",

al drammatico dinamismo espressionista di Auguste Rodin, con

il quale Vigeland ebbe rapporti a Parigi.

Tuttavia, pur venato dal pathos esistenzialista di matrice

kirkegaardiana, dall'angoscia di vivere che nell'opera del

conterraneo Edvard Munch esplode con incontenibile soggettività,

il linguaggio di Vilegand si differenzia per un'impronta epica

di ampio respiro, resa in una soluzione formale realistica

e composta, dal significato simbolico, ad esprimere una introspezione

sofferta ma controllata, lontana dalla tendenza autodistruttiva

di Munch, alleggerita dall'"eros" che, più

o meno esplicitamente, percorre tutta l'opera di Vigeland.

Altrettanto incisivo è il linguaggio grafico di Vigeland,

nei piccoli schizzi preparatori a china nera, fortemente contrastati,

dal vigoroso tratteggio, scarni ed essenziali nella definizione

di volumi netti attraverso un gioco chiaroscurale sapiente

e sicuro.

Testamento spirituale di Vigeland, che nell'ultima parte

della sua esistenza lavorò quasi esclusivamente al

parco di Frogner, può considerarsi il Monolito di granito,

alto 17 metri, che riassume la storia della vita umana nel

groviglio di 121 figure contorte in un movimento ascensionale

a piramide, circondate al perimetro da 36 statue, probabilmente

il monumento in granito più alto del mondo, certamente

il più suggestivo inno alla vita, alla natura e all'amore.

|